- 気延山 名残の桜 -

今年の桜は凄かった。

例年なら竜王山へ登って桜やイチリンソウを楽しむ時期だ。

家内の膝が悪いため厳しい山にはいけない。

それでも少しは歩きたいようなので気延山を歩くことにする。

先日皆と訪れた矢野城址の横を通って史跡公園に向かう。

ハナズオウが満開だ。

オオシマザクラ?はまだ花が残っている。

ミツバツツジが満開で、ショッキングピンクの花がひときわ目立つ。

八重の桜も終盤。

満開の白い桜はなんだろうか。

宮谷古墳の横を通って江戸時代の祠のある古墳へ。

ノジスミレやクサイチゴの花が出迎えてくれる。

八倉比売神社の石段下には明治16年寄進の石柱。

この石段は花崗岩で作られているので香川県から運ばれた来たものだろうか。

資料館の学芸員が、北前船の帰り船のバラストとして花崗岩を沢山積んできたとか言っていたが?

直ぐ上の常夜灯には、矢野出身の藍商、盛六郎右衛門の名が刻んである。

八倉姫神社と彫られた灯籠にも盛六郎右衛門の文字が。

幕末には「八倉姫神社」と呼ばれていたのだろうか。

江戸時代には「杉尾大明神」と呼ばれていたと言われているが、何時から「矢倉姫」になったのか?

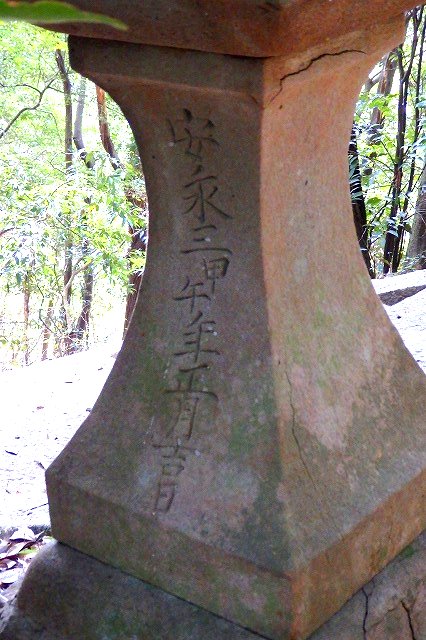

^別の灯籠には「安永3年正月」と刻まれている。

安永6年は西暦1774年。

安永6年は杉田玄白や平賀源内が活躍していた頃だ。

まだ杉尾大明神と呼ばれていた頃だろう。

その上の灯籠には「盛福?三郎」と名字のない人たちの名が。

盛氏は苗字帯刀を貰っていたが他の人達にはまだ名字がなかったのだろう。

これには年号が刻まれていなかった。

左の石柱には「除厄賎」右は「武 横浜」とも読めるが。

厄除けに寄進したのだろうか。

八倉比売神社にお参りすると桜が絨毯のようだ。

剣山は霞んで見えない。

最近は五差路で休んでいる人たちに会わないなあ。

気延山山頂。

昔は此処に八倉比売神社があったとか。

坂を下るとMTBの若者たちが休憩していた。

シハイスミレが咲くトラバースを進む。

ヒメハギやタチツボスミレ

コナラの若葉が美しい。

峠のお地蔵さんの所で女性が掃除をされていた。

お陰で気持ちよく歩けます。

ありがとうございます。

丸っこいタチツボスミレとフイリシハイスミレ。

キッコウハグマの葉がたくさん出てきている。

春に赤い葉のモミジ。

やはり剣山山地は霞んでいる。

前山峠のシダレ桜などは花が散ってしまった。

石仏にお参りして直ぐに引き返し、鉄塔広場で昼食。

まだヤブツバキが咲いている。

モチツツジは花が少ない。

クヌギの若葉と花が終わって若葉が出だしたアオモジ。

ヤマモモの真っ赤な雄花。

五差路から大泉神社経由で帰る。

ヌベの花が咲いている。

久しぶりの出会いだ。

まほろば展望所で休憩。

木瓜の花やクサイチゴの花が咲いている道を駐車場に帰る。

金襴やギンランの咲く季節がもうすぐやってくる。

楽しみだ。

里山倶楽部四国

ホームページにも是非お立ち寄りください

|